保罗·塞尚(Paul Cézanne,1839-1906),法国后印象派画家,被誉为“现代艺术之父”。他出身于一个商业家庭,父亲经营金融公司,家庭的经济保障让塞尚得以专心从事艺术创作。年轻时,塞尚曾参与印象派画展,但由于未能获得足够的关注,他选择回到故乡埃克斯隐居,远离喧嚣的社会,进入一种与外界隔绝的宁静状态。在这段隐居生活中,他潜心创作,通过写生与观察,不断探索艺术的真谛,最终走出了属于自己的独特艺术道路。

塞尚的艺术影响:从孤立到认可

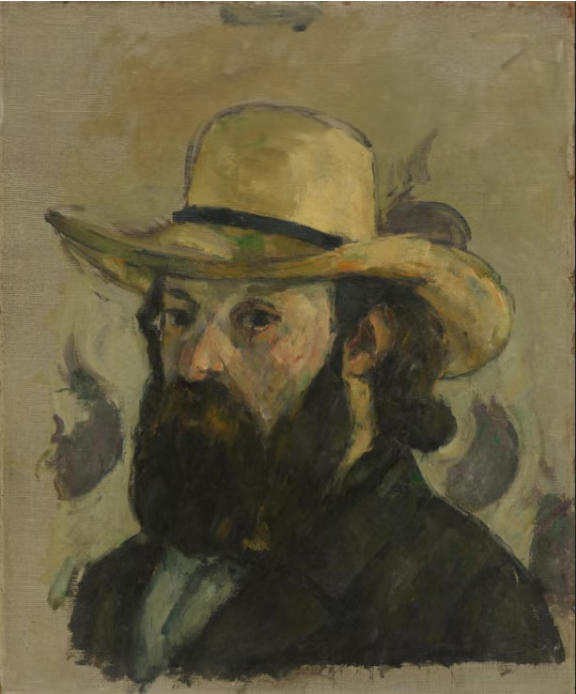

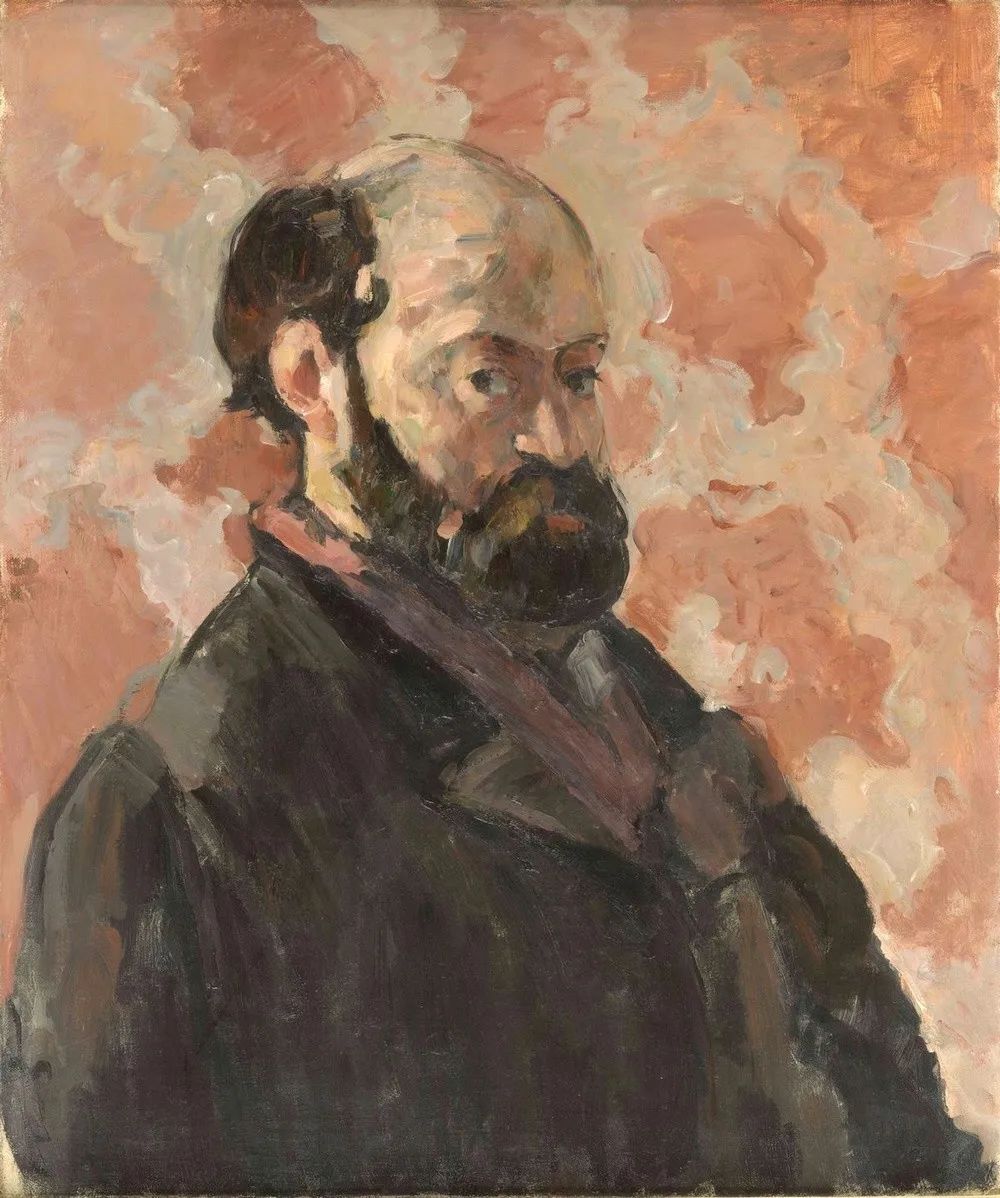

塞尚的绘画生涯从一开始便带有印象主义的标签,但在其早年的创作中存在着笨拙的线条,刮刀堆砌的厚重颜料显现的朴实而强烈的创作热情和质感。而在其持续的艺术探索中,也吸收了印象派在自然环境写生中的清晰以及真实感。在色彩过渡上也呈现了更为微妙、细腻以及谨慎的笔触塞尚的艺术生涯在起步后受浪漫主义与现实主义的影响,尤其体现在他对人物的描绘上。在1870年代初,塞尚开始接触并采纳印象派技法,尤其是短笔触和明亮的色彩。印象派为他提供了一种全新的艺术视角,让他学会了如何通过直接的视觉体验来表达自然与内心所想。然而,塞尚的艺术生涯并非盲目追随印象派。他在吸收了印象派技巧之后,并没有简单复制,而是重新进行自我超越。但塞尚的早期艺术表达并未得到广泛的理解和认可,许多艺术评论家对他的作品持怀疑态度,甚至嘲笑他所提出的“几何化”表现方法。然而,塞尚的真正转折点出现在他与卡米耶·毕沙罗(Camille Pissarro)的一同创作后。到了19世纪90年代,塞尚的作品逐渐受到艺术界的重视,尤其是毕沙罗和画廊老板安布罗瓦兹·沃拉德的支持,使得他得以获得更多的展示机会。在此时期,塞尚于心灵上也寻得了崭新的前进方向,即:由内心视觉转向外部世界。最终,塞尚的作品在现代艺术史上占据了重要地位,成为后印象派和立体主义的奠基之作。塞尚的艺术对后来的现代艺术产生了深远的影响,尤其是对毕加索和布拉克的立体主义创作。毕加索曾称塞尚为“我们所有人之父”,认为塞尚的作品为他们提供了探索立体主义的关键。事实上,塞尚的作品突破了传统的单一视角,通过多角度的表现方式,影响了20世纪初的艺术革命。此后便开启了被后世称之为“后印象派”的艺术探索。野兽派、立体主义、抽象绘画都尊奉塞尚是开山鼻祖。

粉色背景自画像,1875年

《堂吉诃德的背影》是塞尚典型风格的代表作之一,作为展现了他对于人物情感与形式的深刻理解。画面构图简洁而有力,堂吉诃德站在画面中央,背对观众,孤独感在视觉上得以强化。塞尚通过几何化的色块与有序的线条,创造出一种封闭、静谧的空间感,而色彩的对比则进一步突出了人物内心的复杂情感。这种对比和构图,突显了堂吉诃德身为“孤独骑士”的形象,同时也反映了塞尚对于现代人孤独与迷茫的深刻洞察。在这幅作品中,我们不仅看到塞尚对人物塑造的精准把握,还感受到他对于画面空间的深度处理。通过几何形态和色块的构建,塞尚突破了传统的透视和空间表达方式,使得人物与背景之间的关系更加立体且富有动感。这种“结构化”的表现手法为后来的立体主义奠定了基础,也让现代艺术的表现语言进入了新的阶段。

艺道·百年国际现当代艺术项目1号作品《堂吉诃德的背影》,1875

苹果与橘子,1899

塞尚晚年的作品已然超乎了物像之外,构建出了一种和谐的形式美感,更是达到了一种随心所欲的状态和形式。圣维克多山系列和浴女系列作为塞尚晚年重要的两大作品,一个以苍茫的笔触将绘画结构的完全消解,另一个则是以人与树的相结合达到结构的至高成就。同一时期出现的《圣维克多山》和《大浴女》是对立的矛盾或者说是一件事物的两个方面,而这两种矛盾却被塞尚一人将不可能变成了可能。这个“可能”让他在绘画的维度上得到了绘画的精神,即自我与表达。

圣维克多山(其一),1890年

《圣维克多山》组图共有七十余幅作品。在诸多画面中虽虽然描写的皆为圣维克多山,但侧写角度与风景体现则大相径庭。塞尚力求水平线和垂直线以及斜线构成的网状结构所勾勒出的秩序感和深度感,画面中景色之间的空间与透视全部由几何形体取代,再利用各种色块将其叠加与重合营造出了纯结构的运动。塞尚改变了整个构图中颜料的密度和颜色,以传达出远近的丰富表面和纹理。笔触和线条融合成一个充满活力的色彩万花筒,以一种动感弥漫在构图中尽管这些事物还如它们本身那样具有体量感。塞尚在诸多创作赋予了圣维克多山“人格”的怪异,从不同色彩与笔触的表达将塞尚自身的内在艺术思想映照在整套作品上。这座山峰也造就了最为“完整”的塞尚。

塞尚的艺术精神:跨越东西方的共通性

塞尚的艺术不仅仅是“时间上的超越”,更是在艺术精神上的一种跨越。他的作品揭示了东西方艺术在高层次上的内在共通性,表现出一种超越民族与文化的艺术张力和气韵。这种“跨文化”的艺术特质,使得塞尚的作品在全球范围内得到了广泛的认同,并成为现代艺术发展的关键节点。正如复旦大学哲学院教授沈语冰在文章《中西现代主义绘画的会通之路:论塞尚与黄宾虹》中这样说:“塞尚在此画中完全使用了小块面的马赛克效果来建立其空间和对象。观众走近看,只能看到笔触,看到马赛克的块面效果,只有远看才能发现绘画内容,前面是树丛、房屋,中间是一大片原野,远处是圣维克多山。人的视觉会通过一些暗示,想象性地补全图案的缺漏,帮助自己形成图像,这也就是所谓的“格式塔”(德语gestalt,意为“完成为形式”)。因为人类有这样的心理功能,所以塞尚觉得绘画不需要刻画的非常精细;过于清楚的画面反而会使观众的想象力没有着落。中国古代的绘画大师,例如吴道子,就被唐代最伟大的美术史家张彦远赞为“点画离披,时有缺落”。说吴道子的点画与对象是分离的,某些地方没有被画到,从而形成缺落,但我们通过想象却会填满这些空白。西方古典绘画却总想将绘画全部填满,而塞尚的作品却几乎都是马赛克构成的小平面,只是隐约地觉得能够构成一个画面。而且出现了空白。”诚如中国美院艺术与现象研究所的司徒立先生在《构成的主题——塞尚<泳男>、<泳女>系列分析》所言:“塞尚艺术的一生, 从虚幻走向对真实的追寻, 无论多少疑惑与挫折, 始终坚持在直观中直接显现和体验。塞尚的晚年, 像一个灵修的修士一样, 以虔诚的宗教情怀, 将他一生的体验, 为我们建构了一个充满着人性的, 而又最本原的‘光的纯一’境域。塞尚教会我们如何从绘画的观点来理解存在的意义, 在存在中构成了主题。”在进博会展出的《堂吉诃德的背影》中,我们看到了塞尚艺术风格的经典呈现。通过几何化的构图和色块的运用,塞尚不仅塑造了一个孤独的堂吉诃德形象,更通过视觉语言表达了现代人内心的孤独与追寻。正是这种深刻的情感与结构的结合,使得塞尚的作品在今天依然具有强烈的艺术感染力,成为连接东西方艺术精神的桥梁。